Dulu, taktik adalah pengetahuan yang mahal. Butuh uang berjuta-juta untuk mendapatkannya, dan waktu yang sangat panjang untuk memahaminya. Kini, pengetahuan akan taktik sungguh vulgar: ia ada di mana-mana, siapapun bisa diterpa.

Orang yang paling tahu soal teknis sepakbola tentu saja mereka yang terlibat di dalamnya. Mereka yang paling paham bagaimana posisi tertentu, pergerakan tertentu, memengaruhi pertandingan. Menjadi wajar kalau pelatih umumnya adalah pensiunan pesepakbola.

Di Indonesia, orang biasa yang mau menjadi pelatih sepakbola betulan harus mengikuti lisensi kepelatihan yang tidak murah harganya. Semakin tinggi lisensinya, semakin banyak syaratnya, termasuk sarat melatih sebuah klub sepakbola. Sehingga, sehebat apapun Anda, sepintar apapun Anda soal taktik, kalau tidak pernah melatih orang betulan, Anda tidak akan bisa menjadi pelatih Manchester United.

Akan tetapi, sejatinya dulu taktik bukanlah jantung utama sepakbola. Anda tak perlu mengerti taktik untuk bisa memenangi pertandingan.

Taktik adalah Cara Memenangi Pertandingan

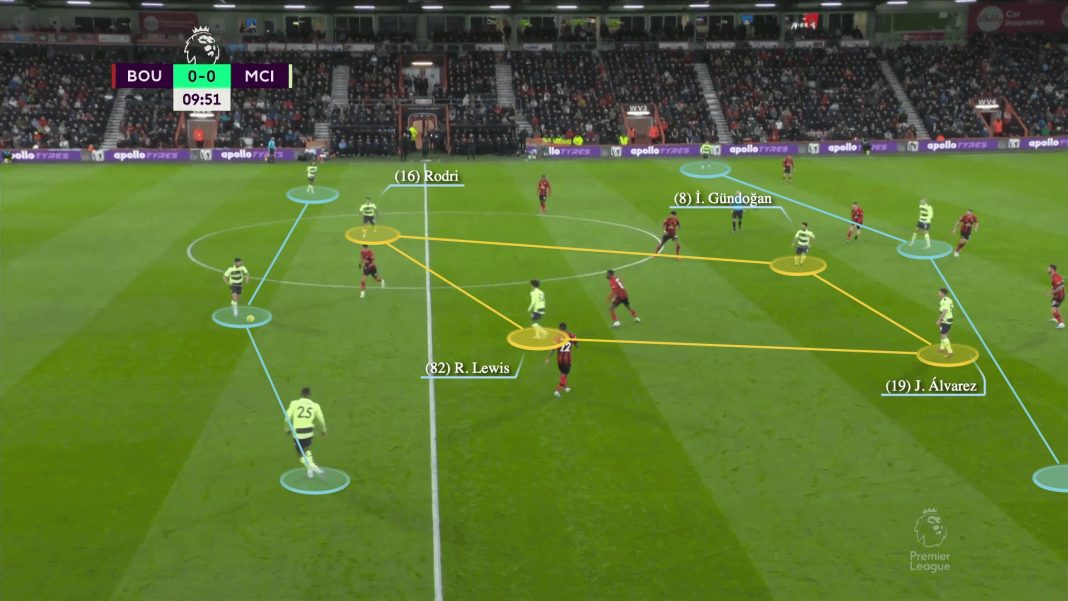

Pep Guardiola memperlihatkan betul bahwa taktik adalah cara untuk memenangi pertandingan. Ia hampir tak pernah gagal menempatkan siapapun di posisi apapun lalu berakhir dengan kemenangan.

Pep adalah satu dari sedikit pelatih yang menunjukkan kalau taktik digunakan dengan benar, hasilnya amat menggembirakan. Dari sini kita jadi sadar bahwa ada aspek lain yang bisa memenangi pertandingan. Aspek itu bernama taktik.

Taktik Bukanlah Barang Seksi

Namun, tidak semua pelatih seperti Pep. Tidak sedikit yang merasa kalau taktik cuma kotoran banteng. 20 tahun lalu, taktik bukanlah barang seksi.

Sam Allardyce dan Arsene Wenger merasa kalau dibandingkan taktik, mereka lebih ingin mendapatkan pemain yang berkualitas bagus. Soalnya, kualitas individu dipandang lebih mudah untuk memenangi pertandingan. Tentu ada sejumlah pengecualian: Denmark 1992, Yunani 2004, Wigan 2013, Leicester City 2016, sampai Lille 2021.

Mengutip dari Four Four Two, media Inggris menyebut segala hal yang berkaitan dengan taktik dan formasi dengan istilah “The Numbers Game”. Sir Matt Busby mengaku kalau ia pernah melatih Manchester United tanpa menggunakan taktik selama sembilan bulan. Sementara Sir Alf Ramsey melihat langsung bagaimana kualitas individu sangat penting di Piala Dunia 1970 saat Pele, Carlos Alberto, Rivelino, dan Tostao, menjadi juara.

Namun, kualitas individu di masa kini menjadi tidak mutlak. Di Piala Dunia 2010, para pemain terbaik saat itu seperti Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Wayne Rooney, Kaka, Wesley Sneijder, sampai Diego Forlan, tidak mampu membawa negara mereka juara dunia. Sepakbola seolah bergerak ke dalam olahraga tim, dan memang sudah begitu seharusnya.

Hal ini bertepatan dengan 4-3-3-nya Jose Mourinho yang sukses menghempaskan Barcelona dan Bayern Munchen di Liga Champions. Secara khusus, alih-alih pakai satu gelandang bertahan, Mou memasang Javier Zanetti dan Esteban Cambiasso sebagai poros ganda. Formasi ini dipandang efektif bahkan digunakan hingga 2024, sekaligus merevolusi taktik sepakbola.

Obesesi pada Taktik

Taktik dianggap sebagai cara untuk memperumit sepakbola yang sebenarnya sederhana. Ini yang dibilang Barry Glandenning di The Guardian:

“… mereka mencoba memperumit permainan yang sangat sederhana dengan terus-menerus mengoceh tentang formasi dan taktik; holding midfielder, player in the hole, bek sayap yang berlari kencang bla, bla, bla ini upaya untuk menunjukkan bahwa mereka lebih pintar dari orang lain.”

“Tentu saja, ada saatnya untuk membicarakan hal seperti itu, namun seperti yang pernah dikatakan oleh seseorang yang cerdas tentang menganalisis humor, membedah sepakbola sampai pada tingkat itu ibarat membedah katak. Tidak ada seorang pun yang tertarik dan katak itu pun mati.”

Keruwetan ini dianggap FFT sebagai Amerikanisasi agar kita menganalisis angka-angka seperti halnya bisbol dan hand-egg. Mereka menyebut bahwa kalau kita menggalinya lebih dalam kita akan menemukan Da Vinci Code; formula yang bisa menyelesaikan misteri di sepakbola.

Kemenangan Tidak Melulu Karena Taktik

Taktik penting, tapi tak selamanya. Soalnya hasil pertandingan tidak selalu ditentukan oleh formasi yang cerdas atau pelatih yang sakti. FFT menilai bahwa ada aturan dalam bisnis kalau manajer hanya mengontrol 10 persen variabel yang menentukan kesuksesan atau kegagalan.

Di sepakbola ada banyak faktor yang tak bisa sepenuhnya dikontrol seperti kultur klub, cedera, performa menurun, sampai infrastruktur klub. Selain itu, ada faktor lain, yang tak bisa dikendalikan macam wasit, cuaca, sampai kondisi lapangan. Harusnya wasit gak bisa dikendalikan ya, secara teori.

FFT menulis kalau pelatih senang bicara taktik untuk meningkatkan kepercayaan; baik pemain, penggemar, dan pelatihnya itu sendiri. Untuk para pemain, mereka akan disalahkan kalau tidak mengikuti arahan, sehingga sebaiknya mereka tidak aneh-aneh di lapangan.

Untuk para penggemar, taktik jadi semacam ego agar mereka bisa merasa lebih pintar dari pelatih. Memang ada kesenangan semacam itu. Sementara untuk pelatih, taktik jadi penegas kalau segalanya sudah direncanakan.

Jose Mourinho dianggap tactical genius karena berhasil menang dari Barcelona. Padahal, ada sejumlah momen di mana Inter bisa saja kalah.

Terry Venables bilang kalau sepakbola itu permainan yang sederhana dan para pemain yang membuatnya rumit. Ada sejumlah pemain yang seharusnya dibiarkan main sesuka mereka. Misalnya Roberto Mancini di Sampdoria pada 1990-an. Sven Gorran Erikson bahkan bilang Mancini bakal jadi pemain jelek kalau dikasih taktik yang rumit.

Kini, Taktik adalah Segalanya

Kalau taktik adalah segalanya, maka sepakbola bisa diselesaikan dengan taktik. Pernyataan ini tidak masuk akal 10-20 tahun lalu. Akan tetapi, kini semua berbeda. Taktik bisa menjadi pembeda karena sudah ada buktinya: Pep Guardiola bersama Manchester City-nya.

Sepakbola seharusnya memberi ruang untuk kebebasan berekspresi. Pertanyaannya, untuk apa? Kini siapa yang peduli hasil? Sepakbola kini sudah jadi komoditas buat semuanya: penggemar yang tidak sabaran jogres dengan orang-orang kaya yang takut rugi.

Apakah Chelsea buka puasa juara 50 tahun karena Mourinho yang jenius karena taktik. Bisa jadi. Namun, itu tak akan terjadi andai Roman Abramovich tidak mengguyur 91 juta paun buat Didier Drogba, Petr Cech, Ricardo Carvalho, dan Arjen Robben.

Namun, QPR 2012 dan Fulham 2018 adalah pengecualian. QPR punya Julio Cesar, Armand Traore, Jose Bosingwa, Fabio, Tal Ben Haim, Park Ji-sung, Shaun Wright-Phillips, Esteban Granero, Jermaine Jenas, Loic Remy, sampai Bobby Zamora. Hasilnya? Terdegradasi.

Fulham 2018 punya Ryan Sessegnon, Callum Chambers, Aleksandar Mitrovic, Andre Schurrle, Luciano Vietto, Timothy Fosu-Mensah, Jean Michael Seri, Sergio Rico, sampai Lazar Markovic. Hasilnya? Degradasi.

Contoh terbaik dari keuntungan punya banyak pemain top adalah Real Madrid. Banyak yang merasa kalau Zinedine Zidane bukanlah “tactical genius”. Akan tetapi, di bawah arahannya, Madrid berhasil meraih dua gelar La Liga dan tiga Liga Champions secara beruntun!

Taktik menjadi penting saat para pesepakbola kini berada di kualitas yang hampir sama. Dalam kondisi seperti ini, dibutuhkan cara untuk mengeksploitasi kelemahan, dan taktik adalah salah satu jawabannya.

Taktik tidak melulu soal formasi, tapi juga hasil analisis terhadap lawan. Ini menjadi sangat penting agar tim sudah punya latar belakang lawan sebelum bertanding. Pemain menjadi lebih siap, termasuk harus mengeksploitasi area mana agar presentase kemenangan semakin tinggi.

Kini, kumpulan pemain top saja tidak cukup. Saat kualitas mereka kian merata, menggunakan taktik adalah jawabannya.